CUBA

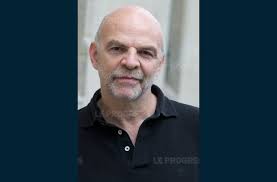

Carlos Manuel Álvarez est né à Matanzas en 1989. Après des études de journalisme, il publie des articles dans plusieurs médias internationaux. Il a été lauréat du Prix de journalisme Roi d’Espagne. Il est également romancier.

Les endurants

2023

À travers 18 reportages qui sont autant de témoignages, Carlos Manuel Álvarez dresse un tableau étonnant de Cuba pendant ces dernières années, un pays qu’on croit connaître (on y est peut-être allé en vacances dans des hôtels luxueux de Varadero, on a sûrement vu des reportages, on a lu des romans de Cubains exilés et de Cubains qui sont restés sur place), ici Cuba apparaît de façon nouvelle par la volonté de Carlos Manuel Álvarez de s’en tenir à des vérités brutes.

Les personnes qui acceptent ici de se dévoiler sont pour la plupart des anonymes et le journaliste qui les rencontre longuement livre ces entretiens sans fard, en l’état, se contentant d’ajouter une description du décor de la rencontre, parfois d’une brève opinion personnelle.

Un des principaux intérêts de ces 18 textes est bien sûr de révéler (c’est le mot) l’état actuel de l’île. Cela n’empêche pas que certains se présentent comme de véritables petits romans souvent très noirs, dramatiques, et surtout humains parce que vrais.

Peu à peu, c’est toute la réalité cubaine qui prend vie, une réalité contradictoire, paradoxale. Le manque est partout, la vie est partout, musicale souvent. On trafique beaucoup mais toute moralité n’est pas perdue. Tout est bon si on le revend le double du prix d’achat : rhum, pneus de voitures, concentré de tomate. Et on trouve toujours un acheteur prêt à payer.

Ajoutons que Carlos Manuel Álvarez n’est jamais directement dans le commentaire politique, non par crainte (notion qui lui semble étrangère), mais parce que ce n’est pas sa vision, en cela il représente bien la population cubaine en général. C’est bien d’ailleurs une des explications à la durée de ce régime, autre contradiction apparente : malgré les souffrances indéniables, reconnues par tous, endurées depuis si longtemps, Fidel et les autres dirigeants n’ont jamais vraiment été impopulaires sur l’île.

Cuba a toujours été et est restée infiniment plus variée que ce que l’on lit généralement. Des salons luxueusement modernes d’un chanteur connu existent comme des chambres sans lumière et sans air où s’entassent des familles qui arrivent avec difficulté à manger plusieurs fois par jour, Cuba est tout cela, et c’est un des mérites de ces Endurants de le montrer. Si quelques uns des « chapitres » paraîtront un peu obscurs pour un lecteur européen, trop centrés sur des nuances d’opinions cubano-cubaines, l’ensemble est un apport exceptionnel à la compréhension de ce pays qui ne ressemble à aucun autre.

Les endurants, traduit de l’espagnol (Cuba) par Isabelle Lauze, éd. Bayard, 416 p., 23 €.

MOTS CLES : CUBA / SOCIETE / POLITIQUE / VIOLENCE / FAMILLE / EDITIONS BAYARD.